BLOGnauraa co. ltd.

日本でのミームマーケティングの可能性

ミームマーケティングを成功させるためには、トレンドを正しく理解し適切な活用方法を知ることが重要です。

この記事では、日本でのミームマーケティングの可能性や注意点、企業の活用事例について詳しく解説します。

ミームマーケティングとは何か

ミームマーケティングとは、インターネット上で話題になっているミームを活用して、商品やサービスを広めるマーケティング手法のことです。

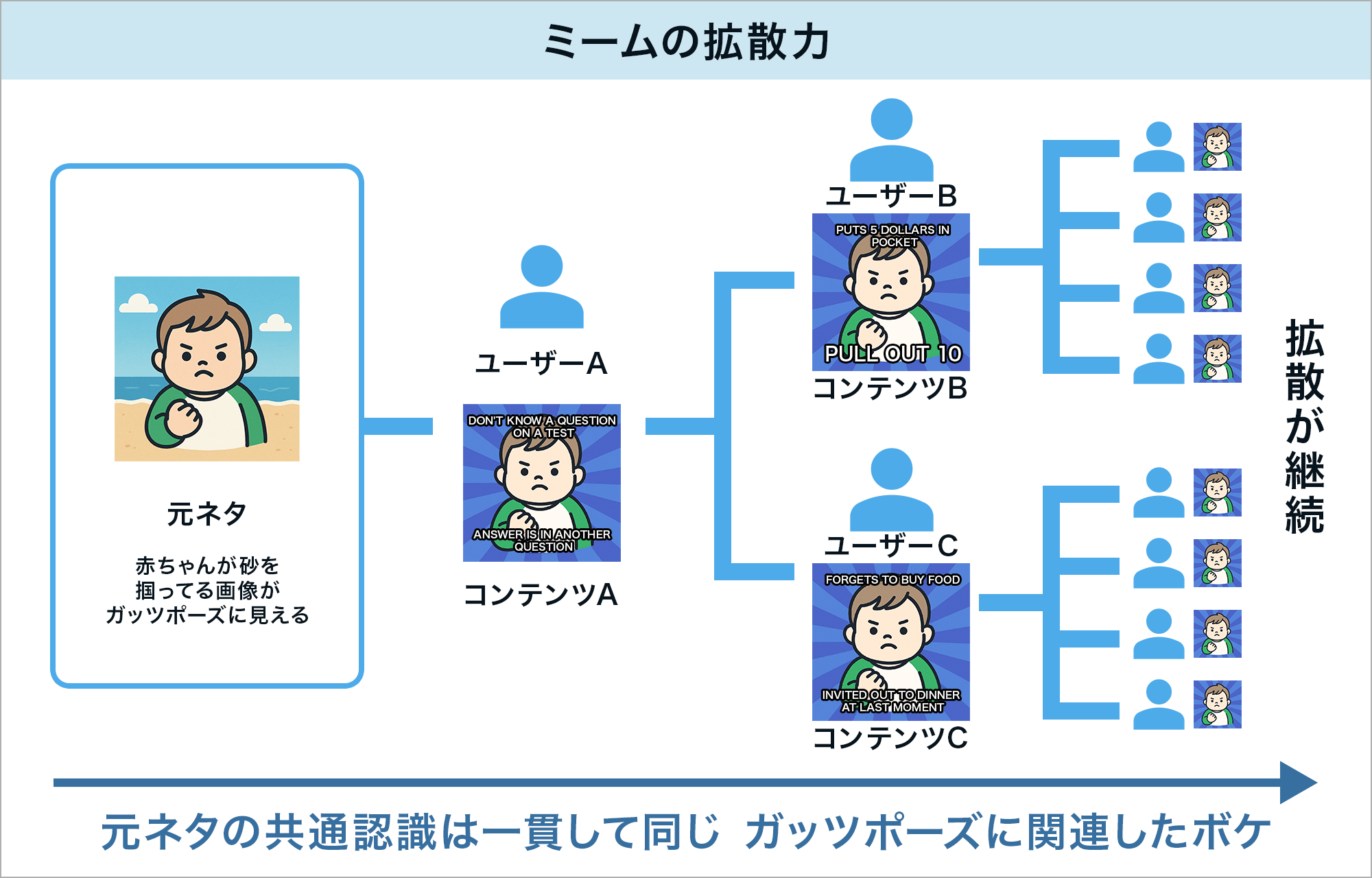

ここでいうミームとは、文化的なアイデアや行動、特定の表現スタイルなどが人々の模倣によって次々と拡散される現象を指します。

SNSなどを通じて自然に広がるため、企業の宣伝というよりも、ユーザー同士のコミュニケーションの中でブランドが認知されていくのが特徴です。

ミームマーケティングでは、ユーモアや風刺を取り入れた画像、動画、キャッチフレーズなどを活用し、消費者の共感を引き出しながら拡散を狙います。

特に、SNS上でのシェアやコメントによって短期間で話題になることが多く、若年層を中心に大きな影響力を持つ手法として注目されています。

ただし、成功にはいくつかのポイントがあります。

流行しているミームを適切に取り入れること、ターゲット層に合ったユーモアや表現を選ぶこと、そしてブランドのイメージを損なわないように慎重に運用することが重要です。

また、ミームの元ネタには著作権がある場合もあるため、適切な使用方法を考慮する必要があります。

ミームマーケティングは従来の広告とは異なり、消費者が楽しみながら自然にブランドに触れる機会を作るマーケティング戦略として、多くの企業で活用されています。

ミーム(Meme)の定義と歴史

ミームとは?

ミーム(Meme)とは、文化的な情報が人から人へと模倣されながら広がる概念を指します。

これは、言葉や習慣、音楽、ファッション、ジョークなど、社会の中で共有されるあらゆるアイデアや表現に当てはまります。

「文化の遺伝子」とも呼ばれることがあり、人から人へと受け継がれながら時には少しずつ変化し、進化していく特徴を持っています。

✅特徴

- 個人の脳内に記憶され、他者へと複製されやすい

- 社会の中で受け入れられ、集団内で広がる

- 模倣や変化を繰り返しながら新しい形へと変わっていく

- 言葉、映像、音楽、身振り、ファッション、宗教的な思想など、幅広いジャンルで存在する

ミームの歴史

ミームの概念は、20世紀初頭の文化人類学や社会学の研究にそのルーツがありますが、「ミーム(meme)」という言葉自体は、1976年にイギリスの生物学者リチャード・ドーキンスが著書『利己的な遺伝子(The Selfish Gene)』の中で提唱しました。

生物が遺伝子を通じて特徴を伝えるのと同じように、文化的な情報も模倣を通じて受け継がれ、進化していく理論により、ミームは文化進化を説明する重要な概念として認識されるようになりました。

その後、インターネットが普及することでミームはさらに広がりを見せます。

2000年代に入るとSNSの登場によって、画像や動画を使った「インターネットミーム」が急速に発展しました。

特に「Lolcats」などのキャプション付き画像が流行し、ネット上で爆発的に拡散するミーム文化の基盤が築かれました。

さらに、2020年代にはTikTokやInstagramなどのプラットフォームが成長し、短い動画や音楽を用いたミームが主流となりました。

特定の動作やフレーズが短期間で世界中に広がり、多くのユーザーがそれを模倣することで、新たな流行が生まれ続けています。

現代のミームは単なるエンターテイメントにとどまらず、社会的・政治的なメッセージを発信する手段としても用いられています。

ミームは今後も進化し続け、私たちの文化やコミュニケーションのあり方に大きな影響を与えていくと考えられます。

一般的なバイラルマーケティングとの違い

ミームマーケティングとバイラルマーケティングは、どちらも口コミによって情報が拡散されることを目指す点で共通しています。

しかし、両者にはいくつかの違いがあります。

ミームが拡散される心理的要因

ミームが広がる背景には、人々の心理的な特性が関係しています。

- 共感や面白さを感じる

- 他者とのつながりを強める

- 流行に乗りたいという気持ち

共感や面白さを感じると、誰かに伝えたくなるのが人の自然な反応です。

特に、日常の「あるある」ネタやユーモアを交えたコンテンツは、感情を刺激しやすく拡散されやすい傾向があります。

また、SNSでは、自分の価値観やセンスを表現する手段としてミームが活用されることも少なくありません。

面白いミームをシェアすることで、「自分もこの流行を知っている」「この感覚がわかる人とつながりたい」といった気持ちが働くのです。

さらに、人との関係を深めるきっかけとしてミームが使われることもあります。

面白い投稿を共有することでフォロワーとの会話が生まれたり、新たな交流につながったりするからです。

このように、共感や自己表現、つながりを求める心理が相まってミームは自然に拡散されていきます。

消費者の「自発的な拡散」を促す仕組み

ミームマーケティングを成功させるには、消費者が自らコンテンツを広めたくなるような仕組みを作ることが重要です。

自然な形で拡散されることで、ブランドや商品の認知度がより高まりやすくなります。

- 共感を呼ぶコンテンツ

- アレンジしやすい要素を取り入れる

- ブランドの押し付けを避ける

一目で意味が伝わり、直感的に理解できるシンプルな構成にしましょう。

複雑なメッセージよりも短く分かりやすい内容のほうが、ユーザーの関心を引きやすくシェアにつながりやすくなります。

また、消費者自身がアレンジしやすい仕組みを取り入れることも効果的です。

例えば、画像にテキストを追加できるテンプレートや特定のハッシュタグを使った参加型のコンテンツを用意すると、ユーザーが自分なりの表現を加えて拡散する可能性が高まります。

さらに、企業のメッセージを強調しすぎないことも大切です。ミームマーケティングでは、ブランドを前面に押し出すよりも、まずは「面白い」「共感できる」と思ってもらうことが優先されます。

企業色を過度に出さず、自然な形で消費者の関心を引くコンテンツを作ることで、ブランドへの親しみを持ってもらいやすくなります。

消費者が「思わずシェアしたくなる」流れを生み出すことが、ミームマーケティングの成功につながります。

Instagram運用の成功法則と実践テクニック

ミームマーケティングの基本的な手法

ミームマーケティングを成功させるには、ターゲット層に刺さるミームを適切に選び、拡散されやすいコンテンツに仕上げることが重要です。

単に流行のネタを使うのではなく、ブランドのイメージやメッセージと自然に結びつく形で活用することが求められます。

そのため、どのミームを選び、どのようにアレンジするかが大きなポイントとなります。

人気ミームの選定方法

ミームを選ぶ際には、まず現在流行しているものを把握しましょう。

SNSのトレンドをチェックしたり、TikTokやXなどのミーム系アカウントを参考にしたりすることで、どのミームが広まっているのかを分析できます。

ただし、単に流行しているだけでなく、ターゲット層に共感されるかどうかが重要です。

また、拡散のピークを過ぎたミームを使うと「今さら感」が出てしまうため、タイミングの見極めも必要になります。

さらに、ブランドの世界観に合うかどうかも考慮し、ミームの雰囲気やユーモアが自社のメッセージと相性が良いものを選びましょう。

コンテンツの見極め方

ミームを活用する際は、内容を慎重に選ぶことが大切です。

人気のあるミームの中には、風刺やブラックジョークを含むものもあり、企業のイメージを損なうリスクがあります。

特に、法律やハラスメントに関わる表現は避け、社会的に問題のないものを選びましょう。

また、SNSでは一度広がると取り消せないため、炎上のリスクにも注意が必要です。

ユーモアを活かしつつ、企業の信頼を守れるミームを選ぶことが成功につながります。

ミームマーケティングのメリット

ミームマーケティングは話題性のあるミームを活用することで、企業のブランドや商品を効率的に拡散できるマーケティング手法です。

従来の広告と比べてコストを抑えられるだけでなく、消費者との距離を縮めエンゲージメントを高める効果も期待できます。

ここでは、特に注目すべきメリットについて解説します。

メリット1低コストで高い拡散力

ミームマーケティングの最大の魅力は、費用を抑えながら大きなリーチを得られる点です。

一般的な広告では、テレビや雑誌、看板などに多額のコストがかかることが多いですが、ミームマーケティングはSNSを活用するため、基本的に無料で拡散できます。

特に、人気のあるミームを取り入れることで、多くのユーザーの目に触れやすくなり、少ない予算でも高い広告効果を得ることが可能です。

また、ミームは短期間で急速に広がる性質を持つため、通常の広告よりも早く認知度を高められる点も強みです。

特にSNSのアルゴリズムと相性が良く、シェアやいいねが集まりやすいコンテンツとして拡散しやすい傾向があります。

メリット2ユーザー生成コンテンツとの相乗効果

ミームマーケティングは、UGC(User Generated Content=ユーザー生成コンテンツ)を促進する効果も期待できます。

UGCとは、消費者自身が作成するコンテンツのことで、例えば、ユーザーが商品を使った写真を投稿したり、ミームを自分なりにアレンジしたりすることで、さらなる拡散が生まれます。

このようなコンテンツは、企業が発信する広告よりも信頼されやすく、他の消費者の共感を得やすいのが特徴です。

また、ユーザーが自発的に拡散することで、新たなミームが生まれたり、ブランドに対する親近感が強まったりするなど、長期的なマーケティング効果をもたらします。

ミームマーケティングは低コストでありながら消費者の関与を引き出し、自然な形でブランドの知名度を向上させる手法として、多くの企業に注目されています。

ミームマーケティングのリスクと炎上対策

ミームマーケティングは拡散力が高い反面、慎重に運用しないと炎上のリスクを伴います。

特に、意図しない形でネガティブなイメージが広がったり、文化的・政治的な誤解を招いたりするケースもあるため、リスク管理が重要です。

ネガティブなミームの拡散リスク

ミームは、ポジティブな印象を与えるだけでなく、ネガティブな意味で拡散されてしまう可能性もあります。

意図せず消費者を不快にさせたり批判を受けたりすると、ブランドイメージの低下につながることがあります。

特に、ブラックジョークや風刺を含むミームは、受け取る人によって解釈が大きく異なるため、慎重に選ぶ必要があります。

拡散後に企業の意図とは違う意味で使われ、悪い形で話題になってしまうケースもあるため、投稿前に多角的な視点で検討することが大切です。

文化的・政治的な誤解を避ける

ミームは国や地域によって受け取られ方が異なり、特定の文化や政治的な背景と結びついてしまうと、意図しない炎上を招くことがあります。

例えば、ある国では笑い話として受け入れられる表現が、別の国では差別的な意味合いを持つこともあります。

また、社会問題や政治的なテーマに関連するミームを安易に使うと、ブランドのスタンスが問われ、思わぬ批判を受けることがあります。

そのため、投稿前にターゲットとなる市場や文化的背景を十分に調査し、センシティブな要素が含まれていないか確認するようにしましょう。

企業が対応すべき危機管理のポイント

万が一、ミームが炎上してしまった場合、企業は迅速かつ適切な対応を取ることが求められます。

SNSでは情報が瞬時に拡散されるため、対応が遅れるとさらなる批判を招く可能性があります。

まずは状況を正確に把握し、必要に応じて謝罪や訂正を行うことで誤解を早期に解消することが大切です。

また、ユーモアを交えた対応も場合によっては有効ですが、過度に軽い態度を取ると逆効果になるため、バランスを見極めることが必要です。

さらに、事前にリスクマネジメントの体制を整えておくことも重要です。

社内で投稿内容を慎重にチェックし、炎上の可能性がある表現が含まれていないかを確認するプロセスを設けるとよいでしょう。

過去の炎上事例を分析し、どのような点に注意すべきかを学ぶことで、より安全なミームマーケティングの運用が可能になります。

ミームマーケティングの日本国内の実例紹介

日本国内でも、ミームマーケティングを活用して成功を収めた事例がいくつかあります。

特に、TikTokなどのSNSを通じて話題となり、従来のターゲット層を超えて広がったケースが注目されています。

大塚製薬『ファイブミニ』

食物繊維やビタミンCを含む特定保健用食品(トクホ)飲料『ファイブミニ』は、もともと30~50代をメインターゲットとしていました。

しかし、TikTokで「美容や健康に良いドリンク」として話題になったことで、若年層にも認知が広がり、販売数が大きく伸びる結果となりました。

TikTokでは、ユーザーが自ら『ファイブミニ』を試した感想を投稿する形でミーム化され、次第に「美容に敏感な若い世代におすすめのドリンク」という印象が定着しました。

この流れを受け、大塚製薬もTikTokを活用したプロモーションやキャンペーンを積極的に展開。

一過性のブームに終わらせることなく、継続的な人気を維持するためのマーケティング戦略を実施しています。

カネボウ化粧品『ケイト』の活用法

カネボウ化粧品のブランド『ケイト』から発売された「リップモンスター」も、ミームマーケティングの成功事例のひとつです。

コロナ禍でマスクの着用が当たり前になり、「リップは売れにくい」と言われる中で、「色落ちしにくい」という機能に注目したSNS戦略を展開。

特に、色の名前に「ラスボス」や「欲望の塊」といったユニークなネーミングを採用したことで、SNS上で話題となりました。

さらに、TikTokで人気のクリエイターを起用して宣伝を行い、ユーザーの関心を集めることに成功。

これにより「マスクをしていても楽しめるリップ」として若年層に広まり、発売から10カ月で累計出荷本数240万本を記録する大ヒット商品となりました。

ミームマーケティングの海外の実例紹介

海外では多くの企業がミームマーケティングを活用し、ブランドの認知度向上や顧客とのエンゲージメント強化を図っています。

ここでは、4つの事例を紹介します。

Wendy’s(ウェンディーズ)

X(旧Twitter)でのユーモア戦略

ウェンディーズのX(旧Twitter)では、競合ブランドをジョーク交じりにからかう投稿や消費者とのユニークなやり取りを通じて、ブランドの個性を際立たせています。

この戦略により、フォロワーとのエンゲージメントを高めることに成功し、SNS上での存在感を確立しました。

また、新商品をプロモーションする際にもミームを活用しています。

たとえば、スパイシーチキンナゲットの販売促進では「不機嫌な猫(Grumpy Cat)」のミームフォーマットを使用し、ナゲットを待ちきれない顧客の気持ちを表現。

この投稿は大きな反響を呼び、エンゲージメントが増加するとともに、新商品の売上向上にも貢献しました。

ウェンディーズの成功のポイントは、トレンドのミームを巧みに取り入れながらもブランドの世界観と一貫性を持たせている点にあります。

ユーモアを武器に消費者との距離を縮めつつ、商品の魅力を自然にアピールすることで、効果的なミームマーケティングを展開しています。

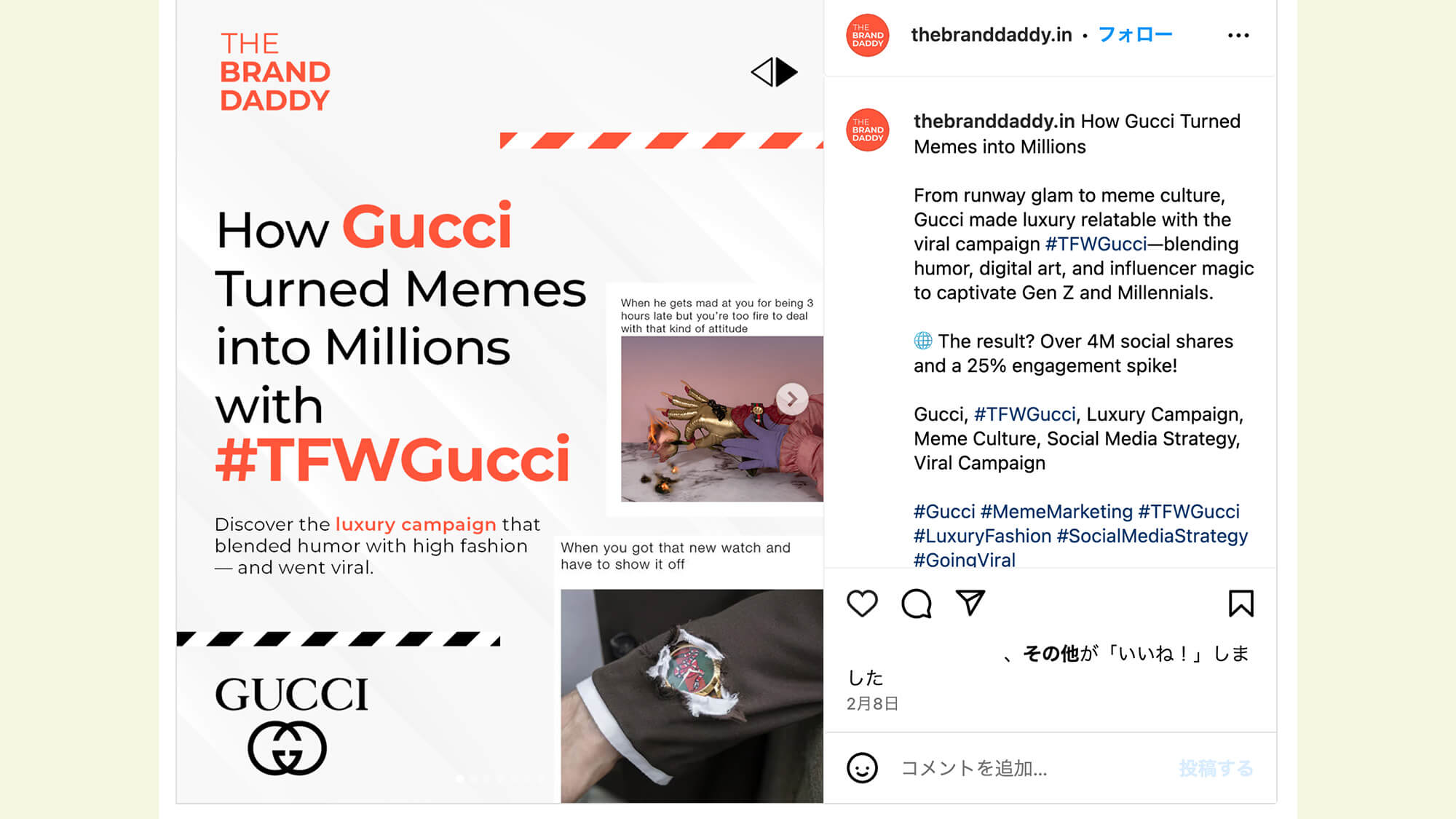

Gucci(グッチ)

参考:https://www.instagram.com/thebranddaddy.in/p/DFz7xwrsyee/?img_index=1

「#TFWGucci(That Feeling When Gucci)」キャンペーン

高級ブランドのGucciはミーム文化を積極的に取り入れたマーケティングを展開しており、その代表例が「#TFWGucci」キャンペーンです。

このキャンペーンでは、インターネット上で流行している「That Feeling When(TFW)」というフォーマットを活用し、ユーモアと高級ブランドのギャップを楽しめる投稿を展開しました。

このキャンペーンでは、クラシックな絵画やユニークな写真にミーム風のキャプションを添えた広告を作成しSNSで拡散。

普段はラグジュアリーなイメージが強いGucciが、カジュアルなネット文化と融合することで、若い世代にも親しみやすいブランドイメージを作り出しました。

Ryanair(ライアンエアー)

参考:https://www.tiktok.com/@ryanair

TikTokでの風刺的なミーム活用

ヨーロッパの格安航空会社Ryanairは、TikTokを活用した風刺的なミームマーケティングが話題です。

ユーモアを交えた動画を積極的に投稿し、航空業界のあるあるネタや顧客のクレームに対するユニークな対応を通じて、大きな注目を集めています。

特に、飛行機の写真に「顔」をつけた動画シリーズは人気が高く、ライアンエアーの低価格やサービスの特徴を自虐的にネタにしながらも、多くのユーザーから共感を得ています。

この戦略により、TikTokの若年層ユーザーの間でブランドの認知度を大きく向上させることに成功しました。

Netflix

参考:https://x.com/NetflixKR/status/1883062253651697737

人気ドラマのシーンをミーム化してプロモーション

Netflixはオリジナルドラマのシーンをミーム化し、SNSでの拡散を狙うマーケティング戦略を実施しています。

人気作品から印象的なシーンを切り取り、ネット上で流行するフォーマットに当てはめたミームを作成。

この投稿がSNSでシェアされることで、作品の認知度を高め、視聴者の関心を引きつけることに成功しています。

Netflixのミームマーケティングは単なる宣伝にとどまらず、視聴者がコンテンツに対して親しみを持ちやすくする効果もあります。

ファンが自発的にミームを作成し、拡散することで、さらに大きなプロモーション効果を生み出している点も特徴的です。

BeRealで進化する最新SNSマーケティング戦略

企業がミームを活用する際のポイント

ミームマーケティングを成功させるには、単に話題のミームを活用するだけではなく、適切な戦略を持つことが重要です。

ミームは拡散力が高い反面、使い方を誤ると炎上リスクも伴うため、慎重に運用する必要があります。

ここでは、企業がミームを活用する際に押さえておくべき4つのポイントを紹介します。

①オーディエンスを理解する

ミームは、特定のコミュニティや文化の中で共有されることが多いものです。

そのため、自社のターゲットオーディエンスがどのようなミームを好むのか、どのような価値観を持っているのかを理解することが重要です。

ペルソナを設定したり、SNSでのエンゲージメント率を分析したりすることで、オーディエンスの嗜好を把握することができます。

②トレンドに敏感になる

流行がピークを過ぎたミームを使うと時代遅れな印象を与えてしまうこともあるため、最新のトレンドを把握することが求められます。

SNSでのトレンドワードをチェックしたり、ミームに関するニュース記事を読んだりして最新の情報を収集しましょう。

③ブランドのトーン&マナーを守る

ミームは、ユーモラスな表現や自虐的な表現を含むことが多いものです。

しかし、自社のブランドイメージにそぐわないミームを使用すると、ブランド価値を損なう可能性があります。

ミームを使用する際はブランドのトーン&マナー(ブランドの一貫した表現スタイル)に沿った表現であることを確認し、不快感を与える内容や差別的な内容を含まないように注意しましょう。

④ユーザー生成コンテンツ(UGC)を活用する

ミームマーケティングでは、ユーザーが自発的にコンテンツを作成し、拡散してくれることが大きな強みとなります。

消費者が自分でミームを作成しやすい仕組みを提供することで、ブランドの認知度をさらに高めることが可能です。

例えば、ハッシュタグキャンペーンを実施したり、ユーザーが簡単にアレンジできるテンプレートを配布したりすることで、UGCを促進できます。

企業が作成したコンテンツを一方的に発信するのではなく、ユーザーが参加しやすい形にすることで、自然な形でミームが広がり、エンゲージメントの向上につながります。

まとめ

ミームマーケティングは、バズる力を活かしてブランドの認知度を高められる一方、炎上のリスクも伴うため慎重な運用が求められます。

効果的なマーケティングを行うには、トレンドを正しく把握し、ターゲットに合ったミームを活用しましょう。

株式会社ナウラでは、SNS × PR × Webマーケティングを掛け合わせた戦略的なコンサルティングをご提案しております。

方向性のご確認やブランディングの構築など、お気軽にご相談くださいませ。

また、毎月5社限定でInstagramの無料診断を行っております。企業アカウント担当者様は、この機会にぜひご利用ください。

人気記事一覧 POPULAR

まだデータがありません。