BLOGnauraa co. ltd.

ダークパターンの罠!そのマーケ施策はユーザーを欺いていないか?

マーケティング施策が知らず知らずのうちにダークパターンになっていないか、考えたことはありますか?

短期的な売上向上を狙った施策が、消費者の不信感を招き、ブランド価値を損なうリスクをはらんでいるかもしれません。

近年、ダークパターンに対する規制や消費者の意識が高まり、企業に求められるのは「透明性」と「信頼」です。

本記事では、ダークパターンの具体例や企業が取るべき対策を紹介し、短期的な利益ではなく、長期的に愛されるブランドを築く方法について考えます。

ダークパターンとは何か

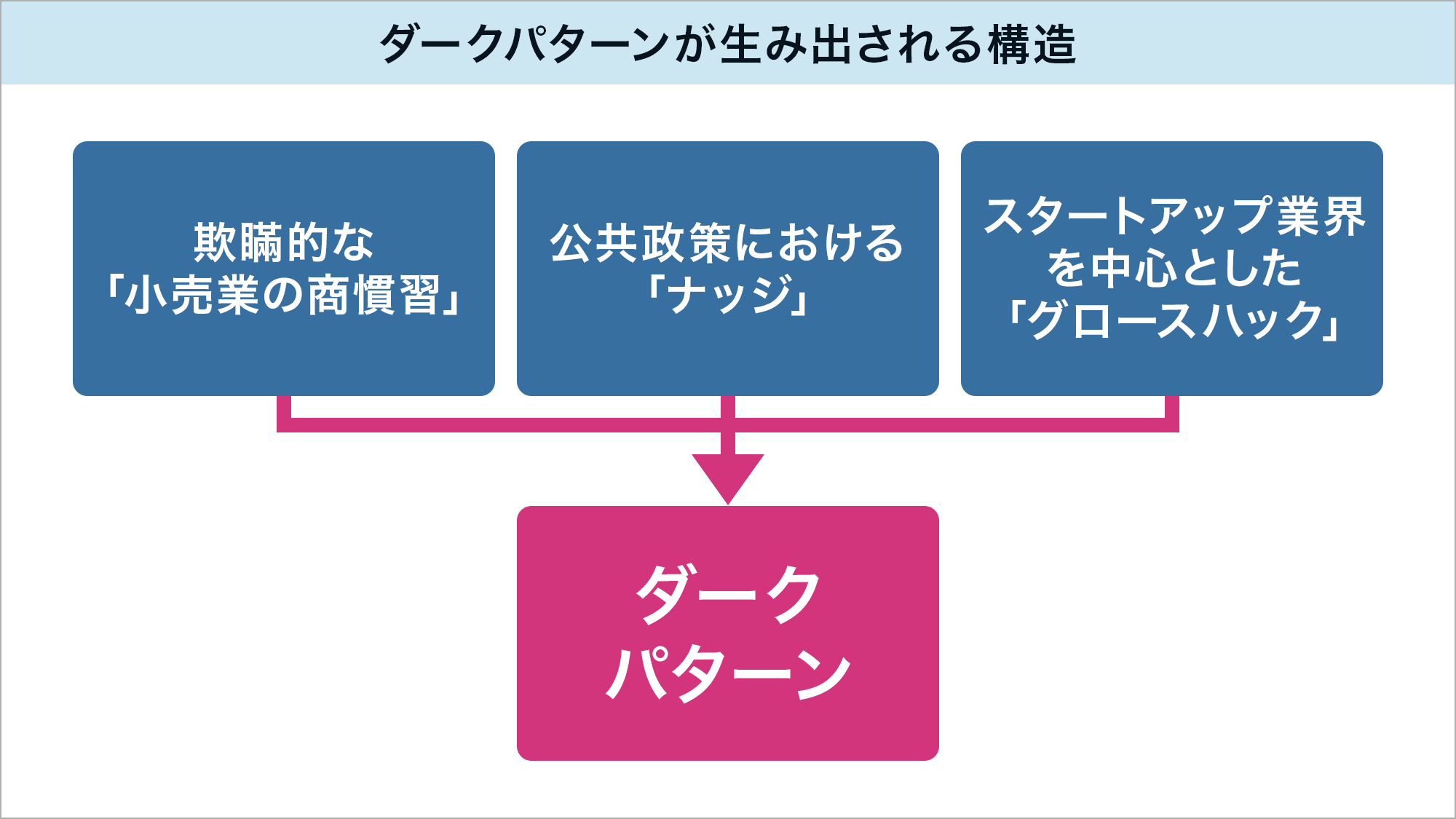

参考:ダークパターンはなぜ生まれるのか? 加速させる3つの要因と目的

ダークパターンとは、Webサイトやアプリのデザインや表記を利用し、消費者を意図的に誤解させたり不利益な選択をさせたりする手法のことです。

例えば、意図せず有料サービスに登録させる、解約方法を極端に分かりにくくする、不要なオプションを自動で選択させるなど消費者の意思決定を操作する仕組みが含まれます。

この概念は、2010年ごろにイギリスのUXデザイナーであるハリー・ブリグナル氏によって提唱されました。

彼は「ダークパターン」という言葉を用いて消費者を欺くデザインの手法を分類し、問題提起を行いました。

現在では「Deceptive Design(欺瞞的デザイン)」とも呼ばれ、企業の倫理的な責任や消費者保護の観点からも重要視されています。

ダークパターンは、マーケティング戦略の一環として使用されることが多く、短期的には企業の利益につながることもあります。

しかし、消費者の不信感を招き、ブランドイメージの低下や法的問題に発展するリスクもあります。

そのため、近年では各国で規制の動きが進み、違法とされるケースも増えています。

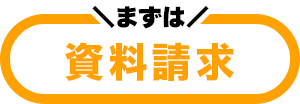

ダークパターンの種類

ダークパターンには、消費者を意図せず不利な選択へと誘導するさまざまな手法があります。

2019年にプリンストン大学の研究チームが行った調査では、特にECサイトで多く見られる7つのダークパターンが明らかになりました。

以下、それぞれの特徴と具体例を詳しく解説します。

1. スニーキング(Sneaking)

スニーキングは、消費者が気づかないうちに追加の料金やオプションを組み込む手法です。

特にECサイトやサブスクリプションサービスでよく見られます。

| カートに勝手に商品が追加される | 「注文を確定」する直前に、意図しないオプションや関連商品が自動的にカートに入れられる。 |

|---|---|

| 隠れた料金の追加 | 最終決済画面まで送料や手数料が表示されず、最後の瞬間に追加される。 |

| サブスクリプションの契約を隠す | 「一回限りの購入」と思わせるデザインになっているが、実際には自動更新のサブスクリプションになっている。 |

2. アージェンシー(Urgency)

アージェンシーは、「今すぐ決断しないと損をする」と思わせることで、消費者の冷静な判断を妨げる手法です。

時間制限を設けることで、衝動的な購入を促します。

| カウントダウンタイマーの表示 | 「このセールはあと30分で終了します!」などの表示をし、急いで購入させる。 |

|---|---|

| 期間限定セールと見せかける | 実際にはいつも開催されている割引なのに、「本日限定!」と表示する。 |

| 早期割引のプレッシャー | 「今すぐ購入しないと価格が上がります!」と不安を煽る。 |

3. ミスディレクション(Misdirection)

ミスディレクションは、デザインや言葉を利用して消費者の意識をそらし、本来選びたい選択肢を見えにくくする手法です。

| 「キャンセル」ボタンを小さくする | 購入や登録を促すボタンが派手な色で大きく表示され、キャンセルボタンは灰色で目立たない。 |

|---|---|

| 選択肢を誤解させる質問 | 「キャンセルしますか?」の選択肢が「はい、申し込む」「いいえ、キャンセルしない」など、意図的にわかりにくくなっている。 |

| サブスクリプションの解約ページを分かりにくくする | 「アカウント設定 → ヘルプ → 問い合わせ」と複数の手順を踏まないと解約ページにたどり着けない。 |

4. ソーシャルプルーフ(Social Proof)

ソーシャルプルーフは、他の消費者の行動を強調し、「多くの人が選んでいる=信頼できる」と思わせる手法です。

| 最近の購入情報を表示 | 「過去1時間に50人が購入しました!」と表示し、人気商品であるかのように見せる。 |

|---|---|

| 出所不明の「お客様の声」 | 信頼性が不明なレビューを掲載し、商品やサービスの評価を高く見せる。 |

| 偽の利用者数を表示 | 「100万人が利用中!」など、根拠のない利用者数をアピールする。 |

5. スケアシティ(Scarcity)

スケアシティは、「商品が希少である」と思わせることで、消費者の冷静な判断を妨げ、衝動的な購入を促す手法です。

- 「残り3点です!」と表示するが、実際には在庫が十分にある

- 「あと5人がこの商品を検討中です」と表示し、購入を急がせる

- 「数量限定」と表示するが実際には常に販売されている

- 「今すぐ購入しないと手に入りません!」と強調するが、常に在庫がある

6. オブストラクション(Obstruction)

オブストラクションは、特定の行動(特に解約や退会)を極端に困難にする手法です。

- 登録は簡単だが、解約ページが見つからない

- サイトのトップページには登録ボタンがあるのに、解約手続きはFAQの奥深くに隠されている

- 解約しようとすると、何度も確認画面が表示される

- 「本当に解約しますか?」→「このまま解約すると損をします!」→「やっぱり解約しませんか?」と、何度も確認を求められる

7. フォースドアクション(Forced Action)

フォースドアクションは、消費者に望まない行動を強制し、選択の自由を奪う手法です。

| アカウント登録を強制する | サービスを利用するために、必ず個人情報を登録させる。 |

|---|---|

| 無関係なサービスへの登録を求める | 商品を購入するだけなのに、メールマガジンの登録を解除できない。 |

| SNSのシェアを強制する | コンテンツを閲覧するために、FacebookやTwitterでのシェアが必須になっている。 |

効果的な動画マーケティング手法とは?

ダークパターンの事例

ダークパターンは、多くのWebサイトやアプリで利用されており、特にECサイトやサブスクリプションサービスで顕著に見られます。

消費者に不利益をもたらすこれらの手法は、企業の利益につながる一方で、社会的な問題や法規制の対象となることもあります。

ここでは、有名な事例と企業によるダークパターンの実態について詳しく解説します。

1. 有名な事例とその影響【Amazon】

ダークパターンが問題視された代表的なケースとして、Amazonによる消費者の誤認を誘う手法が挙げられます。

Amazonは、サブスクリプション契約の不透明性や不適切な注文処理により、各国の規制当局から指摘を受けています。

その中でも特に注目されたのが、ポーランド政府による罰金処分とAmazonプライム会員への誘導問題です。

① ポーランド政府による罰金処分(2024年3月)

② Amazonプライムへの悪質な誘導

③ Amazonプライムの解約手続きの困難さ

ポーランド政府は2024年3月、Amazonに約12億円の罰金を科しました。

その理由は、商品を発送しないにもかかわらず注文を受け付け、代金を請求していたためです。

消費者は注文後に一方的にキャンセルされ、契約条件は購入画面の目立たない場所に小さく記載されていました。

この手法は「強制的な継続性(Forced Action)」とされ、消費者の不利益を招いたとして批判されました。

また、Amazonプライムへの誘導も問題視されています。

「無料のお急ぎ便」などを選ぶと、自動的にプライムの無料体験へ登録され、気づかないうちに有料会員に移行するケースが多発。

登録時の説明は小さく表示され、消費者が誤解しやすいデザインになっていました。

この「ミスディレクション(Misdirection)」という手法に対し、アメリカのFTCもAmazonを提訴しています。

さらに、Amazonプライムの解約手続きは意図的に複雑化され、6回もの画面遷移が必要でした。

「オブストラクション(Obstruction)」と呼ばれるこの手法は、ノルウェー政府からも問題視され、法的措置が取られています。

こうしたダークパターンの使用は各国で規制が進んでおり、今後さらなる対応が求められるでしょう。

2. 企業によるダークパターン使用の実態

ダークパターンは、企業にとって短期的な利益をもたらす手段として利用されることが多いですが、その一方で消費者の不満を高め、企業の信頼低下や法的問題を引き起こすリスクもあります。

近年では、ダークパターンの存在が広く認知されるようになり、規制の動きも強まっています。

ECサイト

オンラインショッピングサイトでは、消費者の購買意欲を刺激し、衝動的な購入を促すためにダークパターンが利用されることがあります。

例えば「残りわずか!」と在庫数を少なく見せて焦らせたり、「他の消費者がこの商品を購入しました!」といった通知を表示し、購入を急がせる手法が代表的です。

また、チェックアウト時に不要な保証やオプションをデフォルトで選択させることで、気づかないうちに追加料金が発生するケースもあります。

これらの手法は一見するとマーケティングの一環のように見えますが、過度な演出や誤解を招く表示は消費者の信頼を損なう原因となり得ます。

サブスクリプションサービス

定期購入型のサービスでは、消費者に長期間契約を続けさせるために、解約を意図的に難しくするダークパターンが多く使われています。

無料体験後に自動で課金される仕組みを目立たない形で表示し、気づかないうちに契約を継続させるケースはその代表例です。

また、解約ページが分かりにくい場所に隠されていたり、解約の手続きを複雑にすることで、消費者が途中で諦めてしまうよう誘導する手法もあります。

さらに、「解約すると特典が失われる」と警告を表示し、心理的なプレッシャーをかけることで、消費者の決断を妨げることも少なくありません。

このような手法が消費者の不満を招き、企業の評判を落とす要因となっています。

SNS・アプリ

SNSやアプリでは、消費者の継続利用を促すためにダークパターンが仕組まれていることがあります。

例えば、サービスを利用するためにアカウント作成を必須にし、個人情報の入力を求める「フォースドアクション」は、多くのアプリで見られる手法です。

また、プライバシー設定がデフォルトで「公開」になっており、消費者が気づかないうちにデータが収集されてしまうケースもあります。

さらに、通知を頻繁に送信し、消費者の注意を引き続けることで、アプリから離れにくくする「アージェンシー」の手法も一般的です。

これらのダークパターンは、消費者の行動をコントロールする一方で、不満やストレスを生じさせる要因となるため、企業の運営方針にも慎重な対応が求められています。

ダークパターンはなぜ問題なのか?

ダークパターンは、企業にとって短期的な利益をもたらすことがありますが、長期的には多くの問題を引き起こします。

法的リスクの増加や消費者の信頼損失、企業ブランドへの悪影響などが主な懸念点です。

また、消費者の意識が高まり、SNSを通じた批判が広がることで、企業の評判が一気に低下するリスクも無視できません。

1. 法的リスクとペナルティ

ダークパターンの違法性は国によって異なりますが、近年、多くの国で規制が強化されています。

特に欧米では、消費者を欺く行為に対し厳しい罰則が科されるケースが増えており、日本においても景品表示法や特定商取引法に違反する可能性が指摘されています。

日本の場合

日本では、ダークパターンに関する包括的な規制はまだ存在しませんが、詐欺的な定期購入商法やステルスマーケティングなどは、既存の法律に抵触する恐れがあります。

例えば、特定商取引法では、定期購入であることを明示しない販売方法が問題視されており、違反が認められた場合、行政指導や業務停止命令が下されることもあります。

海外の場合

海外では、すでに具体的な罰則規定が設けられている国もあり、企業に対する高額な制裁金の事例が発生しています。

例えば、アメリカではEpic Gamesが未成年消費者への不当な課金や解約の困難さが問題となり、約710億円(5億2,000万ドル)の制裁金を課されました。

また、通信サービス企業Vonageも、不透明な解約手続きにより約150億円(1億ドル)の罰金を支払うことになりました。

さらに、Amazonは数百万人の消費者を意図せずAmazonプライムへ登録させたとして、アメリカのFTC(連邦取引委員会)から提訴されており現在も訴訟が継続中です。

このようにダークパターンを用いることは、企業にとって短期的な利益をもたらす一方で法的リスクを高める要因となります。

今後、各国でさらなる規制が進めば、違反企業に対する制裁がより厳格化されることが予想されます。

2. ユーザーの信頼損失

一度ダークパターンを使用した企業は、消費者からの信頼を大きく損なうことになります。

例えば、解約しづらいサブスクリプションや意図せず登録させる手法は、消費者に「騙された」という印象を与え、企業への不満を募らせます。

不誠実なビジネス手法が明るみに出ると、消費者はそのブランドを避けるようになり、競合他社へと流れてしまうでしょう。

特に、透明性を重視する現代の消費者にとって、信頼を失った企業が再び信用を回復するのは非常に困難です。

3. 長期的な企業イメージへの影響

ダークパターンは、一時的な売上向上にはつながるかもしれませんが、長期的には企業ブランドの価値を大きく損なう可能性があります。

例えば、「この企業は消費者を欺く」というイメージが定着すると、新規顧客の獲得が難しくなるだけでなく、既存の顧客も離れてしまいます。

また、悪評が広がることで、メディアや消費者団体の監視が強まり、事業運営に影響を及ぼす可能性もあります。

結果として、ブランドの信用低下が売上や市場価値の低下につながるケースも少なくありません。

4. 消費者の意識変化とSNSの炎上リスク

近年、消費者は企業の不誠実な手法に対して敏感になっており、ダークパターンを見つけるとSNSで即座に拡散する傾向があります。

「◯◯の解約が難しすぎる」「知らないうちに課金されていた」などの投稿がバズることで、企業への批判が一気に高まることも珍しくありません。

特に、Xや口コミサイトで悪評が広がると企業の対応次第では大規模な炎上へと発展し、ブランドイメージの回復が困難になる可能性があります。

消費者が情報を容易に発信できる時代において、ダークパターンを用いることは企業にとって大きなリスクとなるでしょう。

メールマーケティングの成功事例と実践方法

ダークパターンを避けるための対策

ダークパターンを回避し、消費者に誠実なデザインを提供するためには、透明性の確保や消費者視点を重視した設計が不可欠です。

企業の成長を考える際、短期的な売上向上よりも、長期的な信頼構築が重要になります。ここでは、ダークパターンを避けるための具体的な対策を紹介します。

1. 透明性のあるデザインの重要性

消費者にとって分かりやすく、負担のないサイトデザインを心がけることが、ダークパターンを回避する基本です。

契約内容や料金体系、解約方法を明確にし、消費者が誤解しないように配慮することが重要です。

例えば、サブスクリプションサービスでは、「自動更新の有無」や「解約手続きの手順」を分かりやすく表示することで、意図しない登録や解約の困難さを防ぐことができます。

また、ECサイトでは、関連商品を自動選択しない、購入ボタンを分かりやすく配置するなど、消費者の操作を妨げないデザインが求められます。

2. 消費者との信頼関係を最優先にする

企業にとって目標を達成することは重要ですが、それ以上に大切なのは消費者との信頼関係を築くことです。

ダークパターンを使って短期的な成果を得ても消費者が不満を感じると、長期的にはブランドイメージを損ない、リピーターの減少につながります。

例えば、メルマガ登録やサブスクリプションの契約を促す際に、消費者が意図しない形で登録されるような仕組みを導入すると企業への不信感が生まれます。

「利用規約や料金体系を明確に表示する」「不要なオプションの自動選択を避ける」「解約をスムーズに行える仕組みを整える」など、消費者にとって分かりやすく、誠実なデザインを採用しましょう。

また、企業視点では親切な機能だと考えていたものが、実際には消費者にとって不便や負担を感じさせることもあります。

そのため、消費者の立場に立ってデザインやシステムを見直し、「この表現や操作は消費者にとって本当に親切か?」と常に考える姿勢が求められます。

信頼は一度失うと取り戻すのが難しいものです。消費者の立場を尊重し、透明性のあるサービスを提供することが、結果的に企業の成長につながるでしょう。

3. 消費者の声を積極的に取り入れる

消費者が実際にどのように感じているかを知ることで、ダークパターンを未然に防ぐことができます。

アンケートフォームやSNS、カスタマーサポートを通じて消費者のフィードバックを積極的に収集し、改善に活かすことが重要です。

例えば「この機能が使いづらい」「解約方法がわかりにくい」などの声を集めることで、自社のサービスが意図せずダークパターンに陥っていないかを検証できます。

また、定期的な消費者ビリティテストを実施し、消費者がスムーズに操作できるかどうかを確認することも有効な手段です。

4. 他社サイトのデザインを鵜呑みにしない

成功しているサイトのデザインを参考にすることは有効ですが、それをそのまま取り入れるのは危険です。

なぜなら、そのデザインがダークパターンを含んでいる可能性があるからです。

例えば、「送料や消費税の情報を意図的に隠す」「定期購入であることを分かりにくくする」といった手法が他社で使われている場合、それを真似すると自社の信頼を損なう原因になりかねません。

他社のデザインを参考にする際は、その仕組みが本当に消費者にとって有益かどうかを慎重に分析しましょう。

5. ダークパターンチェックリストの作成と運用

ダークパターンを防ぐためには、事前に問題を発見できる仕組みを作ることが効果的です。

自社サービスに特化したチェックリストを作成し、新しい施策やデザイン変更の際に活用することで、無意識のうちにダークパターンを採用してしまうことを防げます。

例えば、「契約・料金・解約の表示が明確か」「不要なオプションがデフォルトで選択されていないか」などをチェックリストに含めることで、サービスの透明性を維持できます。

まとめ

ダークパターンを用いたマーケティング施策は、一時的に成果を上げるかもしれませんが、消費者の信頼を損ね、ブランド価値を低下させるリスクがあります。

消費者に不信感を抱かせる施策は、短期的な利益にはつながっても、長期的には企業の成長を妨げる要因となりかねません。

近年、ダークパターンに対する規制が進み、消費者の意識も高まっています。

これからのマーケティングに求められるのは、透明性のある誠実な施策を通じて、消費者との信頼関係を築くことです。

企業が一方的に利益を追求するのではなく、消費者にとって本当に価値のある体験を提供し、長期的に愛されるブランドへと成長することこそが持続的な成功への鍵となるでしょう。

株式会社ナウラでは、SNS × PR × Webマーケティングを掛け合わせた戦略的なコンサルティングをご提案しております。

方向性のご確認やブランディングの構築など、お気軽にご相談くださいませ。

また、毎月5社限定でInstagramの無料診断を行っております。

企業アカウント担当者様は、この機会にぜひご利用ください。

人気記事一覧 POPULAR

まだデータがありません。