BLOGnauraa co. ltd.

なぜ今UGCが重要なのか? “共感消費”時代のマーケ戦略

UGCとは何か?

UGCとは「User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)」の略で、企業ではなく一般のユーザーによって作られたコンテンツを指します。

身近な例としては、InstagramやX(旧Twitter)への投稿、商品レビュー、YouTubeの動画などがあり、ユーザーのリアルな声が反映されているのが特徴です。

企業からの発信だけでは届かない層にもアプローチできるため、マーケティングにおいても注目されています。

UGCは投稿者の個性や体験が反映されているため、他のコンテンツにはない「共感性」や「信頼感」を持ちやすい点が大きな魅力です。

UGCの定義と種類

UGCとは、一般ユーザーが自らの意思で制作・発信するコンテンツのことを指します。企業やメディアが発信する情報とは異なり、実際の体験や感想に基づいたリアルな声が特徴です。

UGCは形式も内容も多様で、日常の中で私たちが自然と目にしている投稿やレビューの多くがUGCにあたります。

主なUGCの種類は以下の通りです。

SNS投稿

X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどで投稿される写真・動画・文章が代表例です。

多くの人の目に触れる機会が多く、拡散力も高いため、マーケティングへの活用価値が大きいとされています。

口コミ・レビュー

Amazonや楽天などのECサイトにおける商品レビューや、食べログ・Googleマップの飲食店・施設レビューもUGCに含まれます。

購買や来店の意思決定に大きな影響を与えることから、コンバージョンへの貢献度も高いコンテンツです。

YouTubeなどの動画投稿

商品を実際に使ってみた感想やレビュー、購入品紹介、使い方のデモなどが挙げられます。

料理、メイク、ゲーム実況などジャンルも多岐にわたります。

個人ブログやnote

「旅行記」「お取り寄せグルメ」「子育て記録」など、特定のテーマに沿って情報を発信するブログもUGCの一つです。

検索経由での流入も多く、専門性のある内容は読者の信頼を集めやすい傾向にあります。

Q&Aサイトの投稿

Yahoo!知恵袋などに見られるユーザー間の質問・回答もUGCです。

個人的な疑問に対してリアルな回答が寄せられるため、生活の中の小さな悩みの解決に役立っています。

専門コミュニティの投稿

車、ゲーム、不動産、美容など、特定分野に特化した掲示板やフォーラムなどもUGCで構成されています。

同じ趣味や関心を持つ人同士で情報交換が行われ、非常に信頼性の高いコンテンツが生まれる場でもあります。

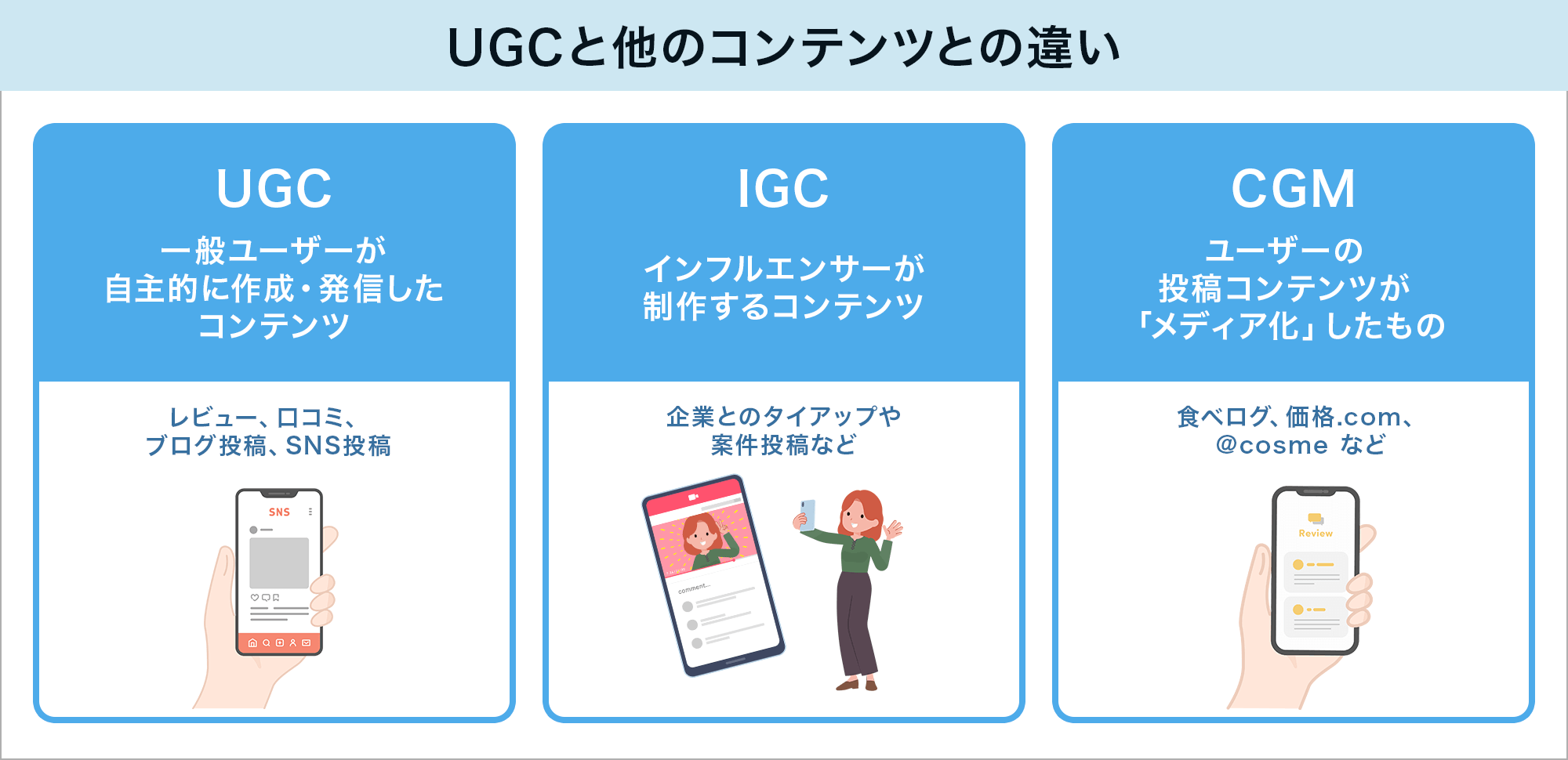

UGCと他のコンテンツとの違い

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、企業ではなく一般のユーザーが自発的に発信するという点で、他のコンテンツと明確に区別されます。

似た概念としてよく挙げられるのが「IGC(インフルエンサー生成コンテンツ)」と「CGM(カスタマー生成メディア)」です。それぞれの違いを理解することで、UGCの特性や強みがより明確になります。

IGCとの違い

IGCとは、企業の依頼を受けたインフルエンサーが制作するコンテンツのことです。

Instagramの投稿やYouTube動画などの形で発信されることが多く、影響力のある人物による紹介は、商品の認知拡大やブランドイメージの向上に効果的です。

一方でUGCは、報酬や依頼を受けていない一般ユーザーによるリアルな体験をベースにした発信です。そのため、宣伝色が少なく、自然な形で商品やサービスへの信頼感を生みやすいのが特徴です。

信頼性や共感性の面では、UGCのほうが強い影響力を持つ場面も少なくありません。

CGMとの違い

CGMは、ユーザーの投稿によって成り立つWebサービス全体を指す言葉です。

例えば、食べログ、楽天レビュー、YouTube、noteなど、ユーザーがコンテンツを投稿し、それを多くの人が閲覧する構造を持つプラットフォームが該当します。

この中でUGCは、CGM上に掲載された個々の投稿内容を指します。

つまり、CGMはプラットフォームの名称であり、UGCはそこに投稿される中身そのものと考えるとわかりやすいでしょう。

インフルエンサーとは?特徴や収益化まで徹底解説

なぜ今UGCが重要なのか?5つの理由

SNSの普及や広告への不信感の高まりなど、消費者の行動や価値観が変化している現代において、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の重要性が急速に高まっています。

UGCは、消費者のリアルな声として信頼されやすく、企業のマーケティングやEC施策においても強力な効果を発揮します。ここでは、その理由を5つに分けて解説します。

消費者の情報接触・購買行動が変わった

かつてはテレビCMや雑誌、企業サイトなどから情報を得るのが主流でしたが、現在ではSNSや口コミなど、消費者同士の情報共有が購買のきっかけとなることが増えています。

SNSの利用者数は年々増加し、情報収集や商品検索の場として活用する人が多数。特にZ世代を中心に、「SNSで見つけて買う」という行動が当たり前になってきました。

こうした中で、UGCは消費者の意思決定に大きな影響を与える存在となっています。

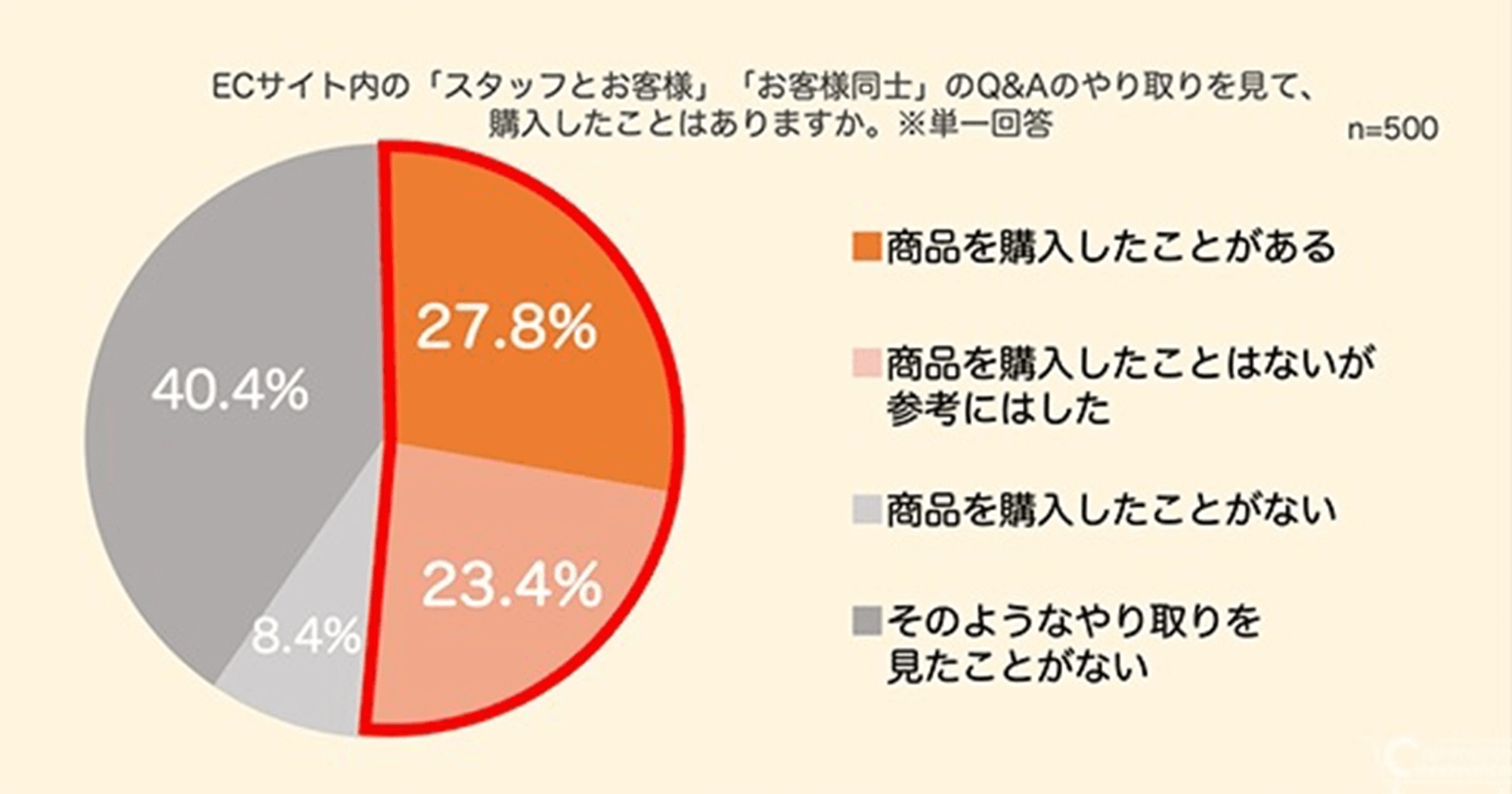

EC利用者の約半数がUGCを参考にしている

※出典:Commerce Innovation編集部

ECサイトでは、消費者の約50%が購入前にUGCを参考にしており、これは商品レビューやSNSでの投稿、ブログ記事など他のユーザーによるリアルな声が購買判断に大きな影響を与えていることを示しています。

特に高額商品や初めて購入するアイテムでは「失敗したくない」という心理が働き、UGCを通じて実際の使用感や評価を確認する傾向が強くなります。

こうした情報は期待外れの購入を避ける手助けになるだけでなく、購入後の納得感や満足度を高める要因にもなっており、企業にとってもUGCを活用したマーケティング戦略は効果的なアプローチと言えるでしょう。

広告不信の高まり

あらゆる場面で目にする広告に対して、消費者の間では「うっとうしい」「信用できない」といった声が増えています。

企業が伝えたいことだけを押し出す従来の広告に対し、実際のユーザーによる投稿は嘘がなく、共感や安心感を与えてくれるため、多くの人が広告よりもUGCを参考にするようになっています。

特にターゲティング広告への不快感が高まる中、第三者のリアルな声の価値が再評価されているのです。

コミュニティ形成・エンゲージメント強化に繋がる

UGCは単なる情報発信にとどまらず、ファンや顧客同士が繋がるコミュニティの核にもなります。

例えば、ブランド名や商品名にハッシュタグをつけた投稿が集まれば、自然とユーザー同士の会話や共感が生まれます。

企業がその投稿をリポストすることで、ユーザーとの距離が縮まり、エンゲージメントが高くなります。長期的なファン育成にも効果的な施策と言えるでしょう。

SNS上での「第三者発信」が最強の説得力を持つ

消費者が商品を選ぶ際、もっとも参考にするのは「第三者の声」です。

特にSNSでは、フォロワーの投稿やリール動画、ストーリーズなどが他の消費者にとって非常に影響力のある情報源となります。

集客や売上などの成果に直結

UGCは信頼される情報源であると同時に、ECサイトなどの売上に直結するコンテンツでもあります。

実際にSNSからの流入が増加したり、UGCを閲覧したユーザーの購買率が高まったりと、データでも効果が実証されています。

さらに、UGCは企業側のコストをかけずにコンテンツを増やせるため、費用対効果にも優れたマーケティング手法として活用されています。

どうやってUGCを生み出すか?

では、どうやってUGCを生み出せばいいのでしょうか?

効果的にUGCを生み出すための具体的な方法について掘り下げていきます。

投稿を促すタイミング・仕組み

UGCを生み出すためには、「投稿したくなる瞬間」を逃さず捉えることが重要です。

例えば、商品到着後やサービス利用後など感動や満足感がピークになるタイミングに合わせて「感想をSNSでシェアしてね」と案内することで、自然な投稿を促すことができます。

また、ハッシュタグの提示やレビュー依頼メールなど、投稿しやすくなる仕組みを用意することも効果的です。

ユーザーへの“投稿ハードル”を下げる仕組み

「何を投稿すればいいのかわからない」「写真を撮るのが面倒」など、ユーザーの心理的・物理的なハードルを下げる工夫も欠かせません。

例えば、テンプレートの提供や投稿例の紹介、写真撮影に適したパッケージデザイン、手軽に使えるレビュー投稿フォームの設置などが有効です。

投稿することが難しくない、楽しそうと思ってもらえる導線をつくることがポイントです。

企業がUGCを拾って拡散・承認することでさらにUGCが育つ好循環

ユーザーが投稿したUGCを、企業が公式アカウントでリポストしたり、感謝のコメントを送ったりすることで、投稿者のモチベーションが高まり、さらなる投稿へと繋がる好循環が生まれます。

「ブランドに取り上げられるかも」という期待感が、他のユーザーにも波及し、自然とUGCの量も質も高まっていきます。

企業からのリアクションは、UGC文化を育てるうえで欠かせない要素です。

マーケティング戦略としてのUGC活用法

UGCは、ただ集まった投稿を使うだけでなく、最初からマーケティングの中に組み込んで活用することで、より大きな効果を発揮します。

どのような場面で、誰に向けて、どんなUGCを届けるかをしっかり設計することで、ブランドの認知拡大や売上アップに繋げることができます。

どこにUGCを活用すべきか

UGCを活用する際は、目的やターゲットに応じて適切な媒体を選ぶことが重要です。

例えば、ファッションやライフスタイル系ならInstagram、商品レビューや記事ならWebサイト、短文や速報性を重視するならX(旧Twitter)など、UGCの魅力が最大限伝わるチャネルを選ぶことで効果的な訴求が可能になります。

自社のSNSアカウント

自社のInstagramやX(旧Twitter)などで、ユーザーの投稿をリポストしたり、画像を引用して紹介する方法です。

企業発信の中にユーザーのリアルな体験を取り入れることで、親しみやすさや信頼感が高まり、フォロワーのエンゲージメント向上にも効果があります。

投稿の質も保ちつつ、自然な形で商品紹介ができるのが魅力です。

WEBサイトやオウンドメディア

ECサイトの商品ページや自社のオウンドメディアにUGCを掲載することで、購入前の不安や迷いを解消しやすくなります。

実際に使っている人の写真やレビューが掲載されていれば、商品のイメージが湧きやすく、購買を後押しすることができます。

導線を工夫すれば、投稿からそのまま購入ページへスムーズに遷移させることも可能です。

広告やランディングページ

広告やランディングページにもUGCは効果的です。

企業が一方的に語るより、ユーザーの声を取り入れることで、宣伝色が薄まり、自然な説得力が生まれます。

また、情報が詰まりがちなLPでも、UGCを使えばビジュアル的にもスッキリし、内容も伝わりやすくなります。

チラシやポスター

UGCはオンラインに限らず、オフラインの紙媒体にも活用できます。

チラシやポスターに実際のユーザーの投稿や写真を掲載することで、リアルな使用シーンが伝わりやすくなり、展示会や配布資料としても有効です。

WEBと連動させれば、より幅広い層にアプローチできます。

「素材」として使うだけではなく、“設計”に組み込むことが重要

UGCは、広告やSNS投稿の素材として使うだけでは不十分です。

どのようなUGCを、どの場面で、誰に向けて見せるかまでをマーケティング設計の段階から計画することで、その価値を最大化できます。

キャンペーン目的やCVR向上、ブランド認知など、目標に応じてUGCの使い方を組み込んでいきましょう。

ペルソナに合わせたUGC選定、導線設計が売上に繋がる

UGCの効果を高めるには、誰に届けたいのかを明確にし、そのペルソナに合った投稿や導線を設計する必要があります。

例えば、Z世代にはストーリーズやリール、30代主婦層にはブログやレビューコンテンツを中心に展開するなど、消費者の属性に応じたUGCの選定と設計をすることで購買行動を後押しすることができます。

投稿のハッシュタグ設計

UGCを集めるには、ユーザーが使いやすく覚えやすいハッシュタグを作りましょう。

ブランド名やキャンペーン名を含めたオリジナルのハッシュタグを提示することで、投稿の拡散力が高まり、UGCの収集・分析も容易になります。

また、投稿ガイドラインや使用例を併せて提示することでユーザーの参加意欲も高まります。

UGCは“短期施策”ではなく“ブランド資産”

ユーザーの声や体験が詰まったUGCは、一時的なキャンペーンだけで終わるものではありません。

時間をかけて蓄積していくことで、ブランドの信頼や魅力を伝える「資産」として育っていきます。

使い方次第で、ずっと価値を生み出し続けるコンテンツになるのです。

蓄積されていくUGCは“買わなくても価値が伝わる”資産になる

UGCは、ユーザーが自らの体験をもとに発信したリアルな声です。

そのため、まだ商品を買っていない人にとっても、購入後のイメージがしやすく、「この商品ってこういう風に使えるんだ」「他の人も満足しているんだな」と、信頼感や安心感を持ってもらいやすくなります。

UGCが数多く蓄積されていると、それ自体がブランドの証拠となり、企業の一方的なPRではなく「多くの人に選ばれている」という社会的証明になります。

例え広告を見ただけでは魅力が伝わりにくい商品でも、実際に使った人のレビューや投稿があることでその価値を具体的にイメージできるようになります。

つまり、UGCは「今すぐ買わなくても、商品の魅力がしっかり伝わる」仕組みを作り出す、長期的な情報資産なのです。

ブランドの世界観・ストーリーの一部として活用

UGCは、ブランドが持つ世界観やストーリーに「生活者視点」のリアリティを加える重要な要素です。

ユーザーの投稿をうまく取り入れることで、ブランド側の一方的なメッセージではなく、共感や信頼のあるナラティブ(物語)として広がっていきます。

商品をどう楽しんでいるか、どんな体験をしているかを伝えるUGCは、そのままブランドの魅力を語る生きた素材となります。

企業だけではまかなえない“生活者視点”のコンテンツ

企業が発信する情報にはどうしても伝えたいことの偏りが出てしまいますが、UGCはユーザー自身が感じたこと・体験したことを自然体で伝えてくれます。

そのため、実際の使用シーンや意外な活用法など、企業側では気づけない価値が発信されることも。

生活者視点からのリアルな声は、ブランドに新しい気づきと説得力を生み出します。

UGC施策における注意点

UGCはマーケティングにおいて非常に効果的な手法ですが、取り扱いを誤ると法的リスクや信頼低下に繋がる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、事前にチェックすべきポイントを把握し、適切なルールのもとで活用することが重要です。

法令遵守とネガティブレビューへの対策

UGCを活用する際には、法令違反や炎上リスクを避けるための配慮が必要です。

特に注意したいのが「ステルスマーケティング」と「誇大広告」です。

ステルスマーケティング(ステマ)への対策

インフルエンサーを起用する際や、投稿を意図的に広告として利用する場合は、投稿が広告であることを明確にする必要があります。

ステマに該当すると、「消費者をだます行為」として企業の信頼が大きく損なわれるほか、景品表示法などの法律違反になる可能性もあります。

- 「#PR」「#タイアップ」「#プロモーション」などのハッシュタグを必ず明記する

- 「〇〇社から商品を提供いただきました」など、投稿内で関係性を明確に示す

- インフルエンサーやユーザーにもルールを事前に共有する

誇大表現による法令違反のリスク

ユーザーが投稿したUGCの中には、好意的すぎる表現や、実態以上に良く見せてしまう言い回しが含まれる場合もあります。

これをそのまま広告やLPに使用すると、景品表示法(不当表示防止法)に触れる恐れがあります。

- 「実際の効果」に言及している表現は特に注意する(薬機法)

- 使用前後の写真やビフォーアフターの表現は、明確な根拠がない限り避ける

- UGCを転載、引用する際は、誇張表現をしていないか内容を確認し、必要に応じて注釈を入れる

ネガティブレビューの扱い方

UGCには当然、好意的なものだけでなく、ネガティブな投稿も含まれます。

しかし、これを無視・削除すると、ユーザーから「都合の悪い意見を隠している」と受け取られ、かえって信頼を損ねてしまう場合もあります。

- 明らかな誤解や事実誤認がある場合は、丁寧に説明や補足を行う

- 改善に繋がる声は社内で共有、分析し、今後の商品開発に活かす

- 感情的な投稿に対しても冷静かつ誠実に対応し、ブランドの姿勢を示す

UGCの活用時に注意すべき点

- 著作権の確認と許諾取得

- 投稿内容の事実確認、表現のチェック

- 個人情報、プライバシーへの配慮

- 加工・編集の際は投稿者への確認をする

UGCを活用する際は、著作権や情報の正確性などに注意が必要です。UGCはユーザーが制作した著作物であるため、企業が無断で使用すると著作権侵害にあたる可能性があります。

使用する際は、必ず投稿者に連絡し、使用目的や掲載媒体を明確に伝えた上で許諾を得ましょう。

また、誤解を招く表現や根拠のない効果説明が含まれていないかも確認が必要です。

さらに、他人が写り込んだ写真や個人情報が特定される投稿は、プライバシーへの配慮が求められます。

画像を加工する場合も、投稿者の意図を損なわないよう事前に同意を得ることが大切です。UGCは慎重に扱うことで、企業とユーザーの信頼関係を深める有益なコンテンツとなります。

WOMガイドラインに沿った施策設計を

UGC施策を行う際は、WOMマーケティング協議会が定めた「WOMJガイドライン」も参考にすると安心です。

これは、クチコミを活用したマーケティングにおける倫理的なルールをまとめたもので、企業の信頼性を守りながらUGCを活用するうえでの指針となります。

投稿者・閲覧者・企業の三者にとって安心できる施策を心がけましょう。

Instagram×LINE連携で売上アップ!効果的なSNSマーケティング戦略

国内企業のUGC活用事例

無印良品

無印良品は、Instagramで「#無印良品のある生活」というUGCキャンペーンを展開し、実際のユーザーによる投稿を通じて商品やブランドの魅力を自然に伝えることに成功しています。

さらに、2023年にはUGC活用支援ツール「visumo(ビジュモ)」を導入し、自社ECサイトの商品ページにUGCを掲載。

例えば、スタッキングシェルフには実際のレイアウト例を、サーキュレーターには使い方を紹介した投稿を掲載するなど、生活に役立つ実例を提示しています。

これにより、購入を検討するユーザーにリアルな使用イメージを届け、売上にも大きく貢献しています。

同社は「ファンマーケティング2.0」を掲げ、UGCを顧客とのつながりを深める戦略的資産として位置づけています。

ニトリ

ニトリは、SNS上のユーザー投稿を自社ECサイト「ニトリネット」に活用するため、UGC支援ツール「visumo social」を導入し、新コンテンツ「みんなのニトリ」をリリースしました。

Instagramで投稿された「#ニトリ」や「#mynitori」などのUGCを集約し、ユーザーのリアルなコーディネート例を紹介。

投稿には商品情報が紐づけられており、気になった商品ページへスムーズに移動できる導線が設計されています。

また、関連するコーディネートも表示されることで、サイト回遊率の向上にも繋がっています。UGCを通じて信頼感と共感を生み出し、ファンの育成にも成功しています。

アサヒビール

アサヒビールは、ヒット商品「生ジョッキ缶」を通じてUGCの自発的な拡散を促進しました。

缶のフタを開けると泡がモコモコと立ち上がるユニークな仕様は、視覚的にインパクトがあり、「誰かに見せたくなる」体験としてSNSで話題に。

実際にInstagramでは「#生ジョッキ缶」の投稿が1万7,000件以上集まり、大量のUGCが生まれました。加えて、入手困難な状況が続いたことで「買えた!」「見つけた!」という体験の共有も加速。

従来のビールに一工夫を加えることでユーザーの投稿意欲を刺激し、商品認知だけでなくブランド全体の話題性向上にも繋がりました。

見た目の楽しさや話題性を活かしたUGC戦略の好例といえます。

まとめ

UGCは、企業が発信する情報では得られないリアルな声として多くのユーザーから支持される一方、他者が制作したコンテンツであるという点に特別な注意が必要です。

誤った扱いをすると、著作権の侵害や信頼性の低下に繋がるリスクがあります。

「投稿してくれた人にとっても、誇らしい使われ方をしているのか?」という視点を持って活用することが、長期的にブランドを育てる鍵となるでしょう。

株式会社ナウラでは、SNS × PR × Webマーケティングを掛け合わせた戦略的なコンサルティングをご提案しております。

方向性のご確認やブランディングの構築など、お気軽にご相談くださいませ。

また、毎月5社限定でInstagramの無料診断を行っております。企業アカウント担当者様は、この機会にぜひご利用ください。

人気記事一覧 POPULAR

まだデータがありません。